Jusqu’à l’avènement du métal, c’est la pierre qui a constitué une part essentielle des outils quotidiens des hommes préhistoriques. Ils ont pu l’utiliser sous forme de blocs assez gros, plus ou moins mis en forme : ce sont les meules, enclumes, percuteurs et autres marteaux, toutes sortes d’outils dédiés à des actions de broyage, écrasement, concassage, lissage, et que l’on regroupe sous le terme de « macro-outillage ».

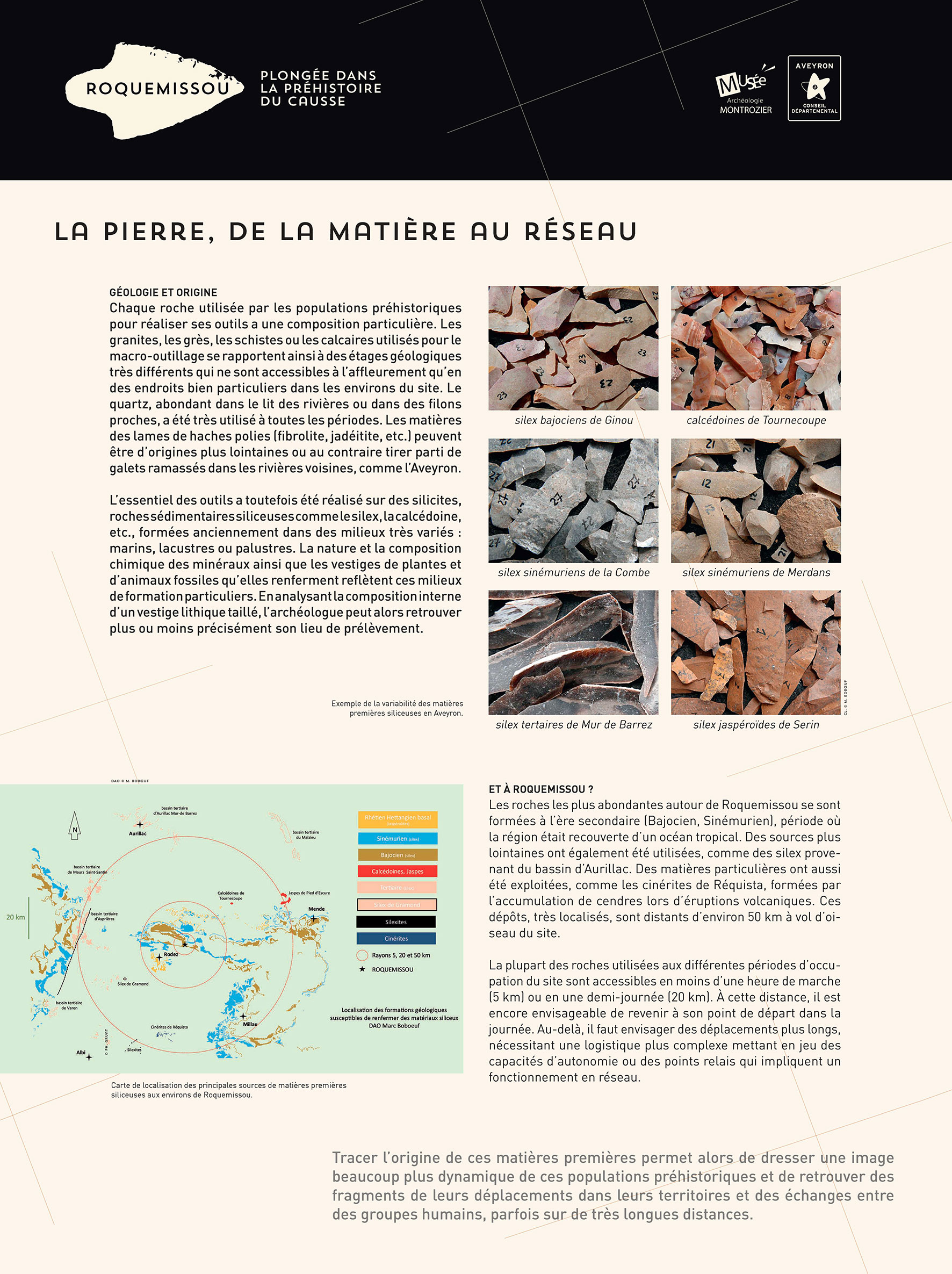

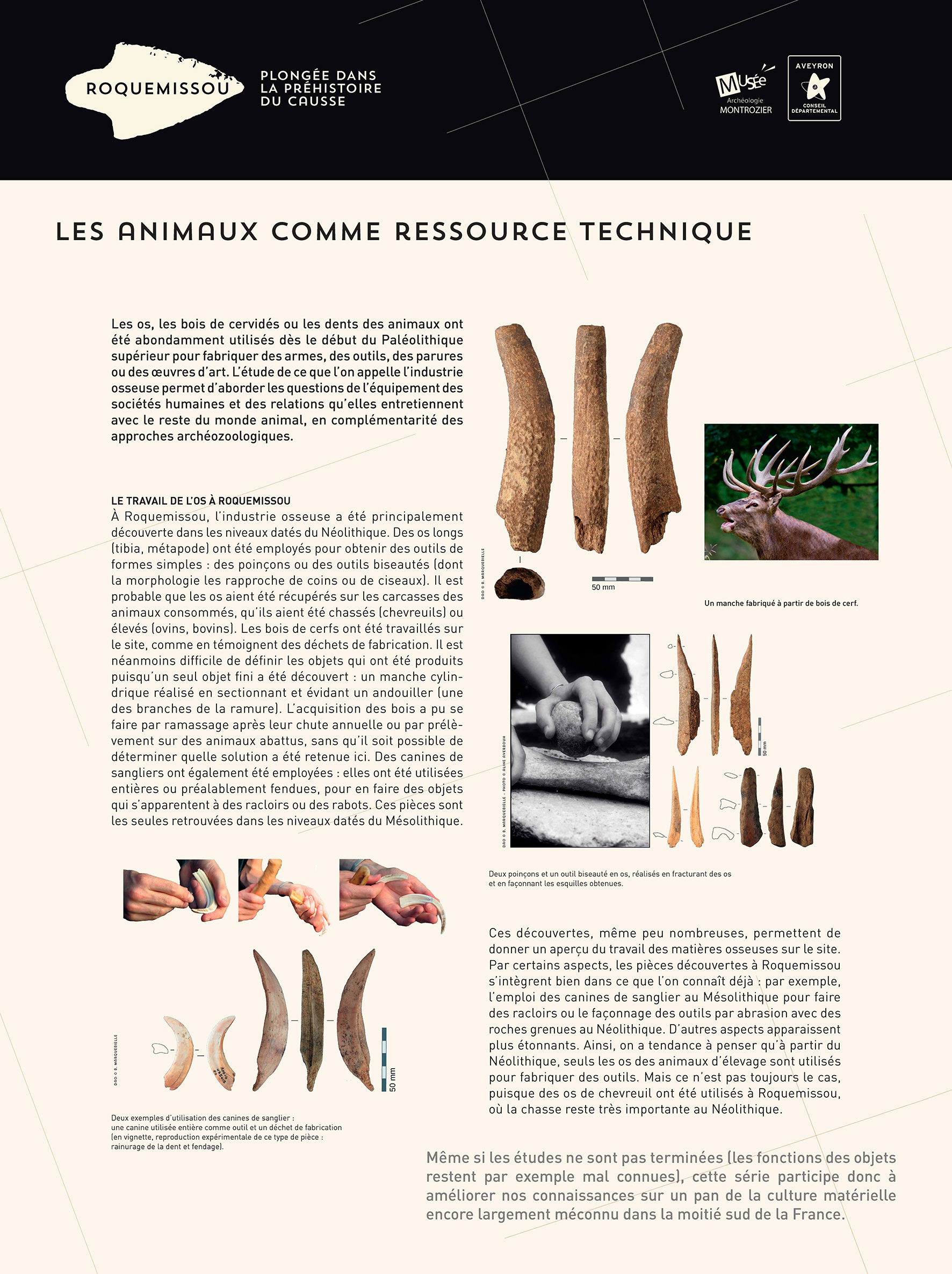

La recherche d’outils tranchants a très tôt amené l’Homme à façonner des fils plus ou moins réguliers sur ces blocs de pierre, depuis l’apparition du chopper dans les temps les plus anciens jusqu’à la lame de hache polie, emblème historiographique du Néolithique. Ce façonnage de blocs se fait par la taille, c’est-à-dire par la percussion maîtrisée d’un bloc de matière première à l’aide d’un outil en pierre ou en matière dure animale (bois de cerf) ou végétale (buis). Mais, toutes les roches ne se prêtent pas de la même façon à un tel débitage contrôlé. Il faut pour cela qu’elles soient homogènes, suffisamment fragiles pour pouvoir être débitées tout en étant suffisamment résistantes pour que les supports produits ne s’abîment pas trop vite. Les silicites (silex, chailles, calcédoines) présentent toutes ces qualités et ont été intensément mises à profit par les hommes préhistoriques pour produire couteaux, armatures de projectiles, grattoirs, racloirs, etc.

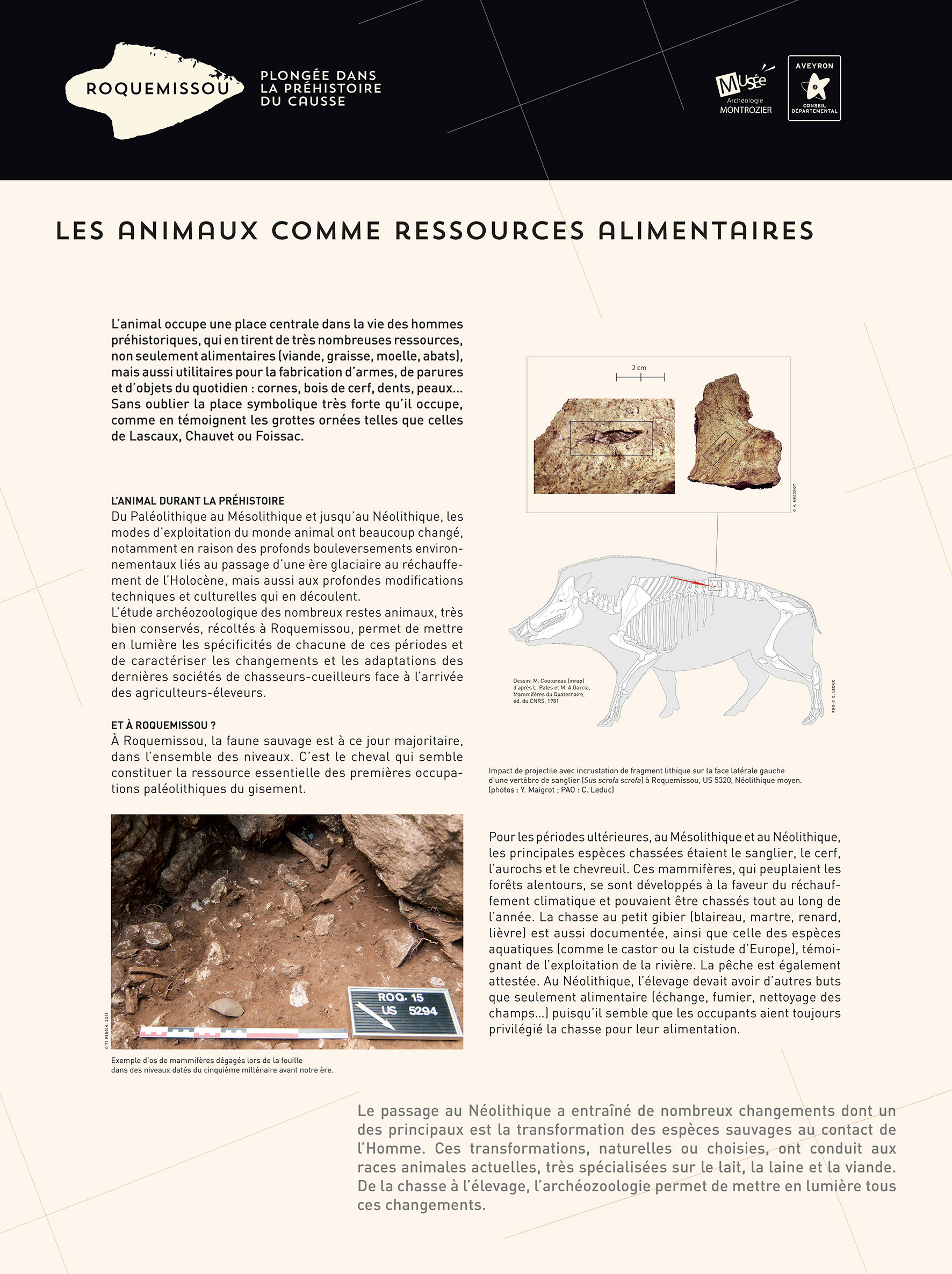

La manière de tailler ces roches a extrêmement varié et évolué au fil du temps et de l’espace. Ces manières de faire, ces chaînes et schémas opératoires, sont le reflets de traditions techniques et de choix culturels, propres à chaque groupes humains. Les armatures de pierre dont les hommes préhistoriques armaient leurs projectiles, pour la chasse ou la guerre, illustrent bien les différences de pratiques au fil du temps : elles peuvent ainsi être perçantes, tranchantes ou composites (c’est-à-dire mobilisant plusieurs éléments tranchants et/ou perçants sur un même fût).

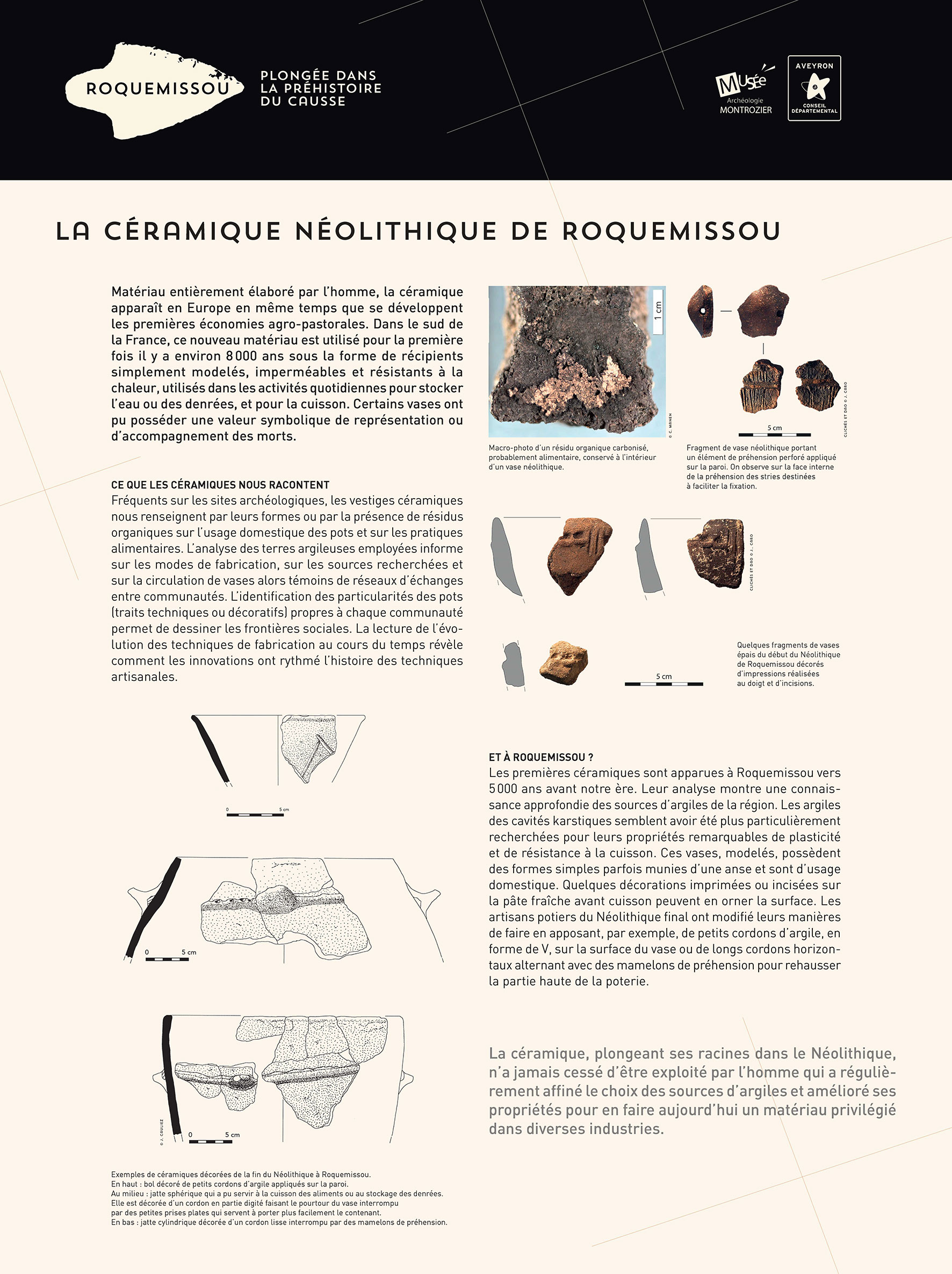

Si la hache est l’outil emblématique du Néolithique au point que les préhistoriens du XIXe siècles l’aient érigée comme symbole du Néolithique qui signifie Âge de la « Pierre Nouvelle », elle n’est en réalité pas tout à fait nouvelle puisque les hommes du Paléolithique et du Mésolithique fabriquaient des haches en bois de cerf ou en pierre taillée.

La réelle invention du Néolithique est le polissage de cet outil pour en renforcer la solidité, la longévité et aussi permettre un meilleur affûtage du tranchant utilisé soit comme hache, soit comme herminette. Là encore, les roches utilisées sont très variées avec des degrés de dureté et de résistance variables, suggérant parfois des fonctions distinctes. Certaines de ces lames sont d’ailleurs si petites qu’elles correspondent sans doute plutôt à des objets de parure, d’ornement, voire de jouets.

Le polissage

Au XIXe siècle, les préhistoriens avaient adopté le terme de « Néolithique » qui signifie Âge de la « Pierre Nouvelle ». Cette période correspond à l’introduction du polissage de la pierre.

Si la hache est l’outil emblématique du Néolithique, elle n’est en réalité pas tout à fait nouvelle puisque les hommes du Paléolithique et du Mésolithique fabriquaient des haches en bois de cerf ou en pierre taillée.

La réelle invention du Néolithique est le polissage de cet outil pour en renforcer la solidité, la longévité et aussi permettre un meilleur affûtage du tranchant.

Certaines haches de 5 à 7 centimètres sont limitées en efficacité. Il s’agirait là d’objets de parure ou d’ornement, réalisés dans des matériaux rares.