De bien discrets premiers agropasteurs

Au même moment, au Proche-Orient, quelques communautés de chasseurs-cueilleurs se fixent dans des lieux favorables où elles commencent à contrôler la reproduction des populations animales et à sélectionner quelques espèces de céréales, jusqu’à en domestiquer certaines (Manen et al. dir., 2014).

C’est l’apparition du Néolithique, et l’apparition d’un nouveau rapport de l’Homme avec la Nature, dessinant les prémices de notre monde rural moderne (Demoule dir., 2010).

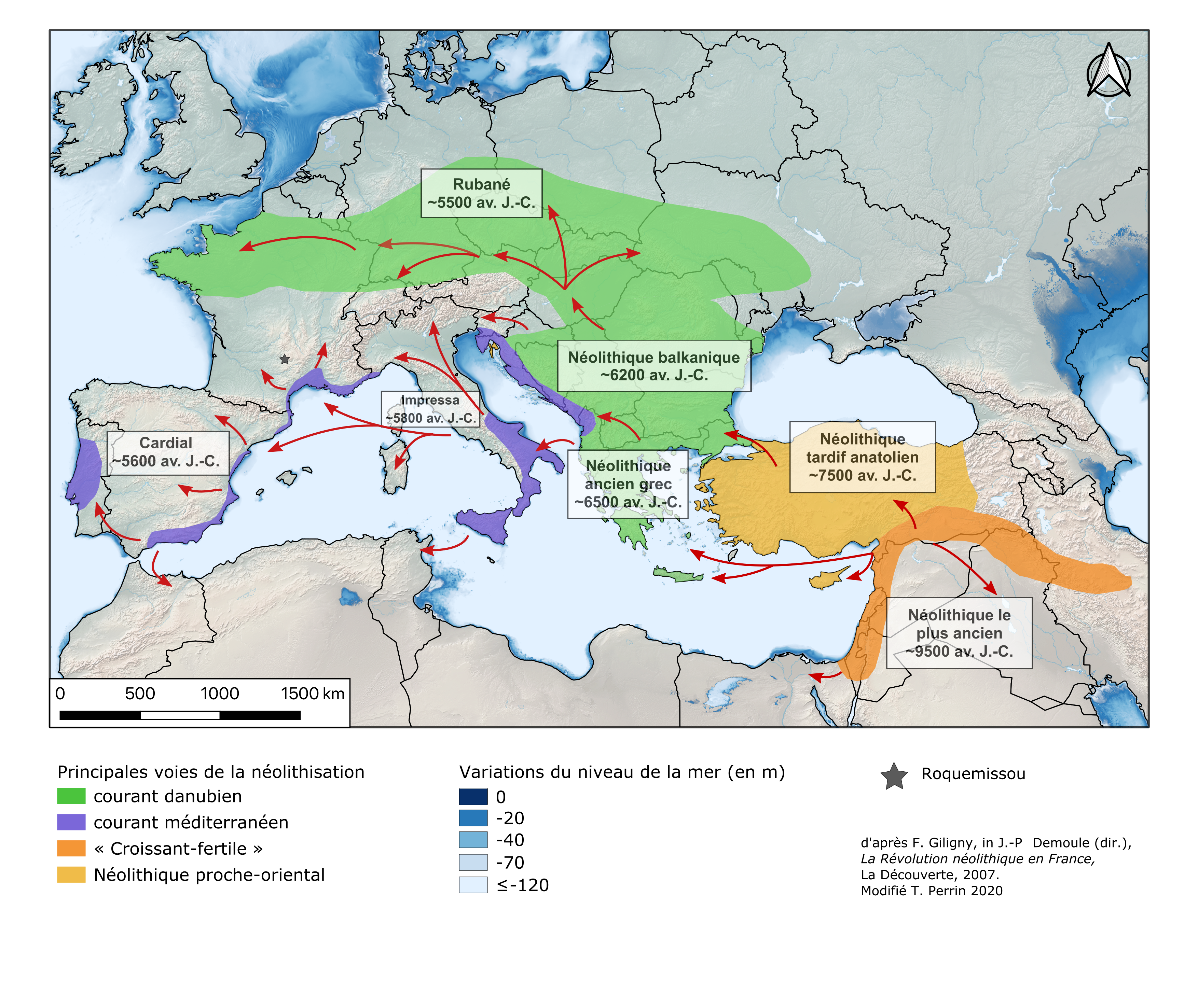

Ce nouveau système économique va progressivement se propager vers l’ouest, dans un vaste mouvement migratoire.

Les côtes sud de la France, puis l’Aveyron, seront atteints au 6e millénaire avant notre ère, où les communautés d’agriculteurs-éleveurs remplacent progressivement les chasseurs-cueilleurs indigènes.

Carte de la néolithisation de l’Europe depuis le foyer proche-oriental (DAO T. Perrin).

Quelques fragments de vases épais du début du Néolithique de Roquemissou décorés d’impressions réalisées au doigt et d’incisions (clichés et DAO J. Caro)

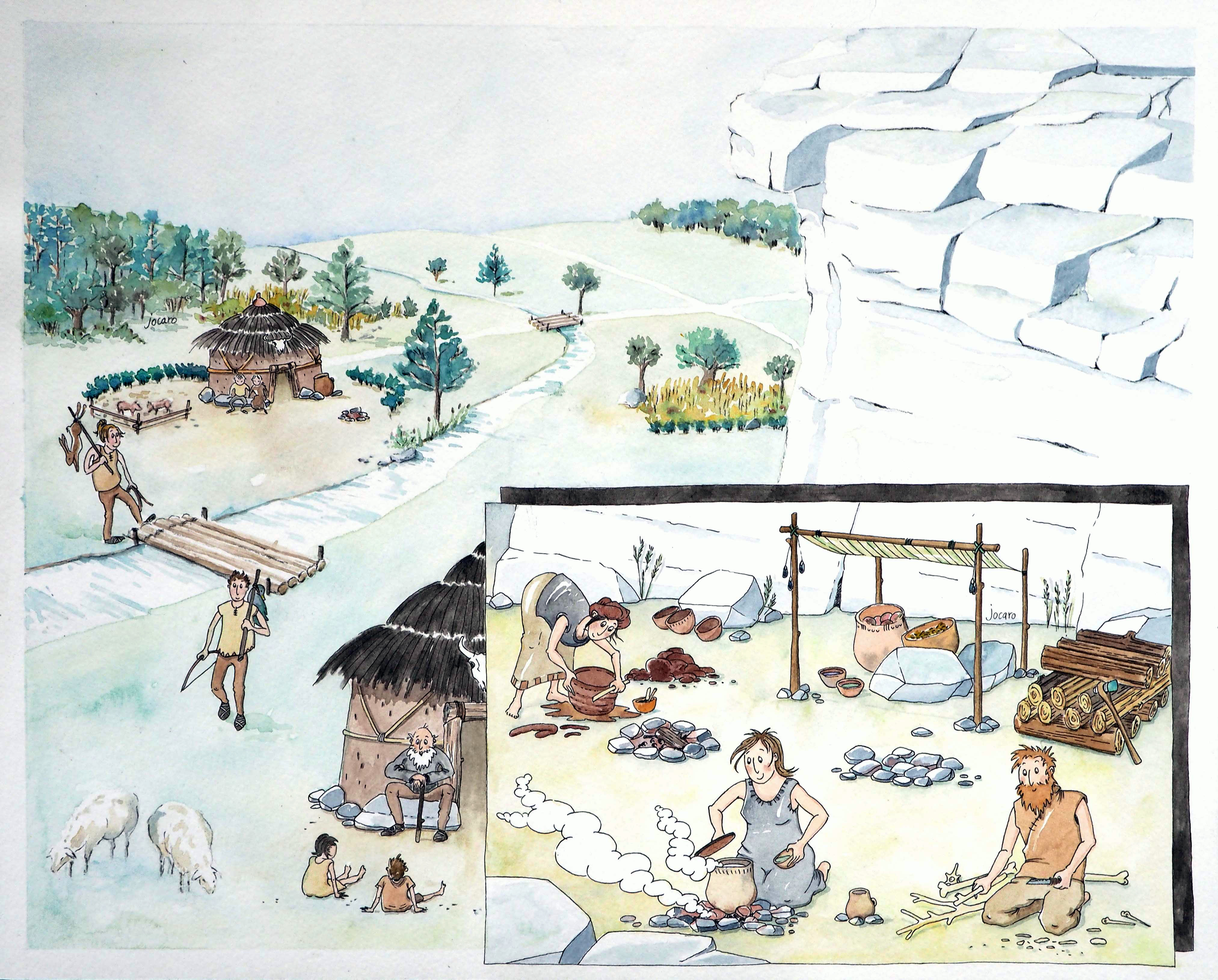

Bien qu’ils apportent avec eux céréales et animaux domestiques, ces premiers agropasteurs continuent également d’exploiter le monde sauvage. L’abondance des coques de noisettes dans les niveaux du Néolithique atteste que les occupants de Roquemissou en ont poursuivi la cueillette pour subvenir à leurs besoins.

La présence dans les sédiments, aux côtés des fruits sauvages, de semences des plantes cultivées typiques du Néolithique – orge, blés à grains nus, de type froment, et à grains vêtus, amidonnier et engrain –, témoigne néanmoins de l’installation des nouvelles économies de subsistance.

Avec l’agriculture et l’élevage, le milieu se modifie encore progressivement ; des parcelles de forêt sont défrichées et/ou pâturées, de nouvelles essences prennent la place des anciennes dans ces espaces ainsi anthropisés (Vernet, 1997).

Au cours du Néolithique, on voit ainsi augmenter les essences de la famille de l’aubépine, du sorbier, du poirier, du pommier (les Rosacées Maloïdées), le frêne, souvent exploité dans le cadre d’activités pastorales, la filaire ou l’alaterne (Phyllirea/Rhamnus) et le buis (Buxus sempervirens), ce dernier taxon marquant l’ouverture d’un milieu sous forme de landes, bocages ou haies par exemple, lequel acquiert une légère tonalité méditerranéenne.

Évocation libre de l’occupation du site de Roquemissou vers la fin du Néolithique ancien, soit les premiers siècles du cinquième millénaire avant notre ère (aquarelle J. Caro).